In einer sehr vereinfachten Version der Nahrungskette in Seen werden Mikroalgen von Wasserflöhen namens Daphnien gefressen, die wiederum von Fischen gefressen werden. Aber die Dinge werden sehr schnell kompliziert, wenn sie genauer beobachtet werden. Algen setzen Giftstoffe frei, um sich zu verteidigen, und bilden lange Ketten, um Raubtieren auszuweichen (Van Donk et al., 2011), während Daphnien ihre Form ändern oder sich bewegen können, um nicht von Fischen gefressen zu werden.

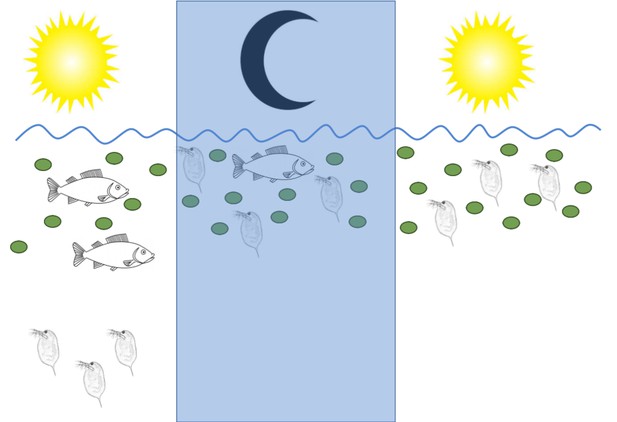

Eine Möglichkeit, wie Daphnien und andere Mitglieder des Zooplanktons Raubtieren ausweichen, besteht darin, sich je nach Tageszeit in verschiedene Tiefen des Sees zu bewegen, eine Strategie, die als vertikale Diel-Migration bekannt ist. Wenn das umgebende Wasser Fische enthält, bewegen sich Daphnien tagsüber in dunklere, tiefere Regionen, so dass die Fische sie nicht sehen können (Abbildung 1), und bewegen sich nachts in die oberen Schichten der Wassersäule – wo die Mikroalgen leben. Wenn sich nicht viele Fische in der Nähe befinden, bleiben Daphnien auch tagsüber in der Nähe der Oberfläche (Lampert, 1989).

Daphnien-Wasserflöhe ändern ihr Verhalten, wenn Fische anwesend sind.

Links: Tagsüber wandern Daphnien in tiefere, dunklere Regionen des Sees, wenn sie chemische Signale namens Kairomone (nicht gezeigt) erkennen, die von Fischen freigesetzt werden. Mitte: Nachts, wenn Fische sie nicht sehen können, bewegen sich Daphnien zum Wasser in der Nähe der Oberfläche, um die dort reichlich vorhandenen Mikroalgen (grüne Kreise) zu fressen. Rechts: Wenn keine Fische vorhanden sind, gibt es keine Kairomone zu entdecken, und Daphnien bleiben Tag und Nacht in der Nähe der Oberfläche.

Beutearten müssen ihre Ressourcen sorgfältig ausbalancieren. Die unnötige Vermeidung von Raubtieren kostet Energie und kann den Zugang zu Nahrung einschränken – die von Daphnien gefressenen Mikroalgen leben nicht in den dunklen Tiefen des Sees –, aber die versehentliche Begegnung mit einem Raubtier kann tödlich sein. Infolgedessen haben sich einige Arten angepasst, um Chemikalien zu erkennen, die von Raubtieren freigesetzt werden. Die Identifizierung mehrerer dieser Chemikalien, Kairomone genannt, hat neue Forschungsgebiete in der aquatischen Ökologie, im Naturschutz und in der Aquakultur eröffnet (Yasumoto et al., 2005; Selander et al., 2015; In: Weiss et al., 2018).

Die Suche nach dem Kairomon, das die vertikale Migration von Dielen auslöst, auch bekannt als ‚Fischfaktor‘, dauert seit Jahrzehnten an, mit spektakulären Misserfolgen und Fehlinterpretationen auf dem Weg (siehe Pohnert und von Elert, 2000 für eine Diskussion). Zahlreiche Hindernisse haben die Suche erschwert: Der Fischfaktor tritt in geringen Konzentrationen im Seewasser auf, und Bioassay-Experimente, die ihn identifizieren könnten, sind problematisch, da es schwierig ist, die vertikale Bewegung von Daphnien im Labor zu überwachen. Nun berichten Meike Hahn, Christoph Effertz, Laurent Bigler und Eric von Elert in eLife über die Identität dieses Kairomon (Hahn et al., 2019).

Hahn et al. – die an der Universität zu Köln und der Universität Zürich ansässig sind – verwendeten eine Bioassay-gesteuerte Fraktionierungsmethode, um den Fish-Faktor zu identifizieren. Eine Technik namens Hochleistungsflüssigkeitschromatographie ermöglichte es, Wasser, in dem zuvor Fische inkubiert worden waren, in Fraktionen zu trennen, die jeweils eine Teilmenge von Chemikalien enthielten. Die Untersuchung der Wirkung jeder Fraktion auf das Migrationsverhalten von Daphnien ergab eine, die die vertikale Migration von Dielen induzierte, obwohl keine Fische vorhanden waren. In: Hahn et al. identifizierte die aktive Chemikalie als 5α-Cyprinolsulfat. Nur picomolare Konzentrationen dieser Verbindung finden sich in von Fischen bewohntem Wasser, aber selbst diese niedrigen Konzentrationen reichen aus, um das Migrationsverhalten von Daphnien zu verändern.

Da die Freisetzung von Kairomonen Raubtierarten benachteiligt, kann sich eine Beuteart nur dann auf sie verlassen, wenn das Raubtier die Produktion des Moleküls nicht einstellen kann. Dies ist der Fall bei 5α-Cyprinolsulfat, einer Gallensäure, die eine wesentliche Rolle bei der Verdauung von Nahrungsfetten spielt (Hofmann et al., 2010). Die Fische setzen 5α-Cyprinolsulfat aus ihrem Darm, ihren Kiemen und den Harnwegen frei. Da dieses Molekül auch in Wasser stabil ist, zeigt es zuverlässig die Anwesenheit von Fischen in Daphnien an.

Neben den vielen Implikationen für die Grundlagenforschung wirft die Feststellung, dass nur picomolare Mengen einer Verbindung in einem See weit verbreitete Verhaltensreaktionen auslösen können, auch ökotoxikologische Bedenken auf. Während wir unsere Gewässer auf Metaboliten untersuchen, die eine sofortige Toxizität verursachen, ignorieren wir völlig die Tatsache, dass ungiftige Dosen solch hochwirksamer Signalchemikalien auch erhebliche Auswirkungen auf ein Ökosystem haben können. Dies erfordert eine neue Bewertung der Routineverfahren der Umweltüberwachung.

Kairomone sind nicht die einzigen chemischen Signale, die von den Arten verwendet werden, die Seen bewohnen. Pheromone (Frenkel et al., 2014) tragen auch Abwehrmetaboliten und Moleküle, die Arten helfen, sich gegenseitig zu übertreffen, zu den komplizierten Signalmechanismen in aquatischen Ökosystemen bei (Berry et al., 2008). Wir können daraus schließen, dass diese Umgebungen wirklich von einer vielfältigen chemischen Landschaft geprägt sind, einer Sprache des Lebens, die wir gerade erst zu verstehen beginnen.